薑花仙

(浙江利歐股(gǔ)份有限公司)

【摘 要】根據(jù)統計,大約(yuē)有80%的零件都是因磨損而報廢的。磨損也是影響機械正常運轉和發動機安(ān)全行駛的主要因素。同時,機械(xiè)零件之間的相互摩(mó)擦也消耗著能源,造成巨大的能(néng)源損失。根(gēn)據資料,世(shì)界能源的1/3~1/2是以不同的形式消耗(hào)在(zài)克服機械零件表麵相互作用的摩擦上。所以,研究零件機械摩擦(cā)磨損失效的規(guī)律,尋求減少磨損的措施,達到節省能源,提高零件使用壽命的目的,是一項非常有意義的工作。

【關鍵詞(cí)】摩擦;磨損;潤滑

1 磨損的形成原因及減少磨損的重要性

磨(mó)損涉及到固體力(lì)學、流體力學、表麵物理、表麵化學、冶金學、材料學、機(jī)械學等學科,而影響因素則(zé)包括載荷、速度、溫(wēn)度、潤滑劑類型及特性、環境介質、結構(gòu)設計、接觸麵粗糙(cāo)度、所用材料(liào)類(lèi)型、組織結構及(jí)性(xìng)能(néng)等。

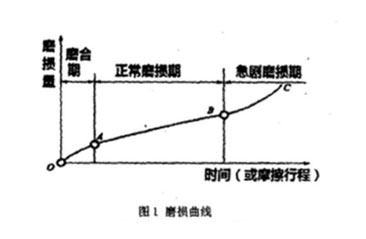

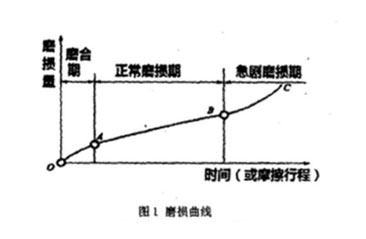

零件磨(mó)損的外在表現形態是表層材料的磨耗。在一(yī)般情況下(xià),總是用磨損量來度量磨損程度。不論摩擦係統(tǒng)有多複雜,零件摩擦表麵的磨損量總是隨摩擦時間延續而逐漸增長。不同的零件由(yóu)於磨損類型和工作條件不同,磨損情(qíng)況也不一樣,磨損規律也各不盡相同。圖1為一正常運轉的運動副的運轉時間與其磨損量的關係曲線,即磨(mó)損曲(qǔ)線。

從圖中可以看出,零件在磨合期和急劇(jù)磨損期內磨損都很快,正常磨(mó)損期內磨損較平穩。磨合是機器或運動(dòng)副能否進入正常運轉階段的前提。

2 潤滑的研究與探(tàn)索

所有經(jīng)過機械加工的表麵並非平坦光滑,都有不同程度的微觀凸(tū)起和凹入。當凹凸不平的兩個表(biǎo)麵相互接觸時,一個表麵的部分(fèn)“凸峰(fēng)”可能會陷入另一表麵的凹坑,產(chǎn)生機(jī)械咬合。當這兩個相互接觸的表麵在(zài)外力的作用下(xià)發生(shēng)相對(duì)運動時,相互咬合的部分會被剪斷,此時摩擦力表現為(wéi)這些凸峰被(bèi)剪切時的變形(xíng)阻力。減(jiǎn)少磨損除了降低接觸表麵的粗(cū)糙度之外(wài),潤滑(huá)也是改(gǎi)善摩擦、減緩磨損的有效方法。

2.1潤滑劑的分類

根(gēn)據潤滑劑狀態不同,潤(rùn)滑劑分為三大(dà)類:

(1)潤滑油:動植物油、礦物油、合成油。粘度是潤滑油的主要(yào)質量指標,粘度值越高,油越稠,反之越稀;粘度的種類有(yǒu)很(hěn)多,如:動力(lì)粘度、運動粘度、條(tiáo)件粘(zhān)度等。工程中(zhōng)常用運動(dòng)粘度,單位是:St(斯)或cSt(厘斯),量綱為(m2/s)

(2)潤滑脂:潤滑(huá)油+稠化劑。潤滑脂的主要質量指標是:錐入度,反(fǎn)映(yìng)其稠(chóu)度大小。滴點,決(jué)定工作溫度。

(3)固體潤滑劑:石墨、二硫化(huà)鉬、聚四氟乙烯等。

潤滑油潤滑在工程中的應用Z普遍,常用的(de)供油方式有:

滴油潤滑、浸油潤(rùn)滑、飛濺潤滑(huá)、噴油(yóu)潤滑、油霧潤(rùn)滑等

油脂潤滑常用於運轉速度較低的場合,將(jiāng)潤滑脂塗抹(mò)於需潤滑的零件上。潤(rùn)滑脂還可以用於簡單的密封。

為了提高油的(de)品質和性能,常在潤滑油或潤滑脂中加入一些分量雖小但對潤(rùn)滑劑性能(néng)改善其巨大(dà)作用的物質(zhì),這些物質叫添加劑。提(tí)高油性、極壓性,改善物理性能,延長使用壽命;常(cháng)用(yòng)添加劑有(yǒu):油性(xìng)添加劑、極壓添加劑、分散(sàn)淨化(huà)劑、消泡添(tiān)加劑、抗氧化添加劑、降凝劑和增粘劑。

2.2潤滑(huá)油的(de)分類與選擇

根據流體力學原理,當固體表麵發生相對運動(dòng)時,與其連接的液體層(céng)被帶動,並以相同的速度運動,即液體與固體層之(zhī)間不產生滑動。在運(yùn)動情(qíng)況下,存在(zài)於(yú)空(kōng)隙中的潤滑劑(jì)就會被(bèi)帶動,沿前進方向壓力逐漸增高。當潤滑劑壓力增加到兩零件的接觸壓(yā)力時,潤(rùn)滑劑就進入接觸麵間。如(rú)果變形速度、潤滑劑的粘(zhān)度越大,兩接觸麵(miàn)的夾角越小,則潤滑劑壓力上升得(dé)越急劇,接觸麵間的潤滑膜也越厚。此時,所發生的摩(mó)擦力在本質上是一種潤滑劑分子間的吸引力,這種吸引力阻礙潤(rùn)滑劑質點之(zhī)間的相互(hù)移動。這種阻礙稱為相對流動阻力。對液(yè)體而言,粘性即意味著內摩擦。液體層(céng)與層之間的剪切抗力(液體的內摩擦(cā)力(lì)),由牛頓定理確定(dìng)。油的粘度與溫度及壓力有(yǒu)關。隨溫度的增加,粘度急劇下降,隨壓力的增加,油的粘度升高。分析(xī)表明,礦物油的粘度受壓(yā)力影響比動植物油更為明顯。

金屬塑性加工用潤滑劑從本質上(shàng)可分為不含有表麵活性物質(如各類礦物油)和含有表麵活性物質(如動、植物油、添加劑等)兩(liǎng)大類。這些潤滑劑中的極性(xìng)或非極性分子(zǐ)對金屬表麵都具有吸附能力,並且通(tōng)過吸附作用(yòng)在金屬表麵形成油膜。

礦物油屬非極性物質(zhì),當它與金屬表麵接觸時,這(zhè)種非極(jí)性分子與金屬之間靠瞬時偶極(jí)而相互吸引,於是在金屬表麵形(xíng)成(chéng)層分子(zǐ)吸附膜。而後由(yóu)於分子(zǐ)間的吸引形成多層分子組成的潤滑油膜,將兩零件隔開,呈現為液體摩擦。然而(ér),由於瞬時偶極的極性很弱,當承受較(jiào)大壓力和高溫時,這(zhè)種礦物油所(suǒ)形成的油膜將被破壞而擠走,故潤(rùn)滑效果差(chà)。

可見,潤滑劑能否很好地起潤滑作用,取決於其能不(bú)能很(hěn)好地保持在(zài)兩(liǎng)零件接觸表麵之間,並形成一定厚度、均勻、完(wán)整的潤滑層。而潤滑層的(de)厚度、完整性及(jí)局部破裂取決於潤滑劑的粘度及(jí)其活性、作用的正壓力、接觸麵的粗糙度以及(jí)加(jiā)工方法的特征等。

所謂潤滑劑的活性,就是潤滑劑中的極性分子在摩擦表麵形成結實的保護層的(de)能力。它決定潤(rùn)滑劑的潤滑性能及與摩擦物體之間吸引力的大小(xiǎo)。當(dāng)潤滑(huá)劑中有(yǒu)極性的物質存在時,會減少純溶劑的表麵張力,而加強金屬與潤滑劑(jì)分子間的吸附力。一(yī)般(bān)動植物油(yóu)脂及(jí)含有油性添(tiān)加劑的礦物油,當它與金屬表麵接觸時,潤滑(huá)油中的極性基因與金屬表麵產生物理(lǐ)吸附,從而在變形區內形成油膜。而當潤滑劑中含有硫、磷(lín)、氯等(děng)活性元素時,這些極性物質還能與金屬表麵起化學反應(化學吸(xī)附)形成(chéng)化學吸附膜,牢牢地附在金屬表麵上(shàng),起良好潤滑作用。如硬脂(zhī)酸與金屬表麵的氧化膜(隻需極薄的氧化膜)發生化學反應,生成脂肪酸鹽2RCOOH+MeO=(RCOO)2Me+H2O鹽。

所謂潤滑劑的粘度,是指潤滑劑本身粘、稠(chóu)的程度。它是衡量潤滑油流動阻(zǔ)力的參數,在摩擦過程中潤滑油的粘度影響很大,粘度過小,即過分稀薄的潤滑油,易從變形區(qū)擠出(chū),起不到良好的潤滑作用;粘度過(guò)大,即過分稠厚的潤(rùn)滑油,往往(wǎng)剪切阻力較大,形成(chéng)的油膜過(guò)厚,也不能達到良好潤滑之目(mù)的。同時,粘度增加使潤滑劑進入困難。因此,在實際生產中如何根(gēn)據產品質量要求選擇適當粘度的潤滑油是十分(fèn)重(chóng)要的。

來源:《華東(dōng)科技:學術版》2014年(nián)5期